Além do Canvas: seis movimentos emergentes na arte contemporânea

Entre algoritmos que pintam, tecidos que narram histórias e pinceladas que recusam a nitidez, a arte contemporânea vive um momento de virada. Novos movimentos surgem não apenas como respostas às crises ambientais, culturais e tecnológicas, mas como tentativas de reescrever a própria relação entre artista, obra e público. Neste panorama, seis correntes se destacam por expandirem fronteiras estéticas e questionarem os limites do que chamamos de arte.

Arte Híbrida (Hybrid Art)

No território da arte híbrida, a imaginação do artista e a lógica da ciência deixam de caminhar em trilhas paralelas para se fundirem numa mesma paisagem. Aqui, o laboratório é tão ateliê quanto a sala de exposição, e ferramentas como biotecnologia, robótica, inteligência artificial e visualização de dados não são apenas instrumentos, mas matéria-prima.

A origem dessa prática remonta às experiências artísticas e científicas dos anos 1990, quando coletivos e instituições começaram a explorar interfaces homem-máquina de forma mais colaborativa. Hoje, projetos de bioarte cultivam organismos vivos como parte de instalações, obras interativas usam sensores para responder a estímulos humanos e robôs programados por artistas assumem gestos criativos imprevisíveis.

Mais do que estética, a arte híbrida propõe um deslocamento de autoria: a criação passa a ser partilhada entre humanos e não-humanos, colocando o público diante de questões urgentes — desde a ética da manipulação genética até os limites do controle humano sobre sistemas inteligentes. É um campo que não apenas amplia a definição de arte, mas também reconfigura a própria noção de “processo criativo” em tempos de convergência tecnológica.

Um exemplo marcante é a obra “Bios (Torvalds)”, da artista francesa Orlan, que combina cultura digital e biotecnologia ao criar retratos híbridos de DNA humano e códigos computacionais. A instalação permite que visitantes interajam com algoritmos que traduzem dados genéticos em formas visuais, transformando ciência em narrativa estética e convidando o público a refletir sobre identidade, privacidade e a relação íntima entre corpo e tecnologia.

Obras em Destaque

Metamodernismo

O metamodernismo emerge como uma espécie de ponte suspensa entre dois continentes culturais: o modernismo, com sua crença no progresso e na verdade universal, e o pós-modernismo, marcado pelo ceticismo e pela ironia. Ao invés de escolher um lado, essa estética prefere oscilar entre ambos, misturando idealismo e dúvida, sinceridade e autoconsciência.

A noção ganhou força no início dos anos 2010, quando críticos como Timotheus Vermeulen e Robin van den Akker definiram o termo para descrever uma sensibilidade de época que rejeitava o cinismo estéril, mas também não regressava à ingenuidade. No campo das artes visuais, isso se traduz em obras que combinam emoção genuína com consciência crítica, narrativas épicas com fragilidade pessoal, e experimentação formal com ressonâncias arquetípicas.

Essa oscilação contínua cria um espaço fértil para artistas que se recusam a ser categorizados por manifestos ou rótulos, permitindo que uma obra seja ao mesmo tempo poética e analítica, nostálgica e futurista. É uma postura que reflete a experiência contemporânea: uma constante negociação entre esperança e desencanto, pertencimento e alienação.

Um exemplo notável é o trabalho do artista islandês Ragnar Kjartansson, cuja instalação performática The Visitors (2012) reúne músicos tocando isoladamente em diferentes cômodos de uma casa, conectados apenas pela música. A obra é ao mesmo tempo profundamente emotiva e consciente de sua própria teatralidade, capturando o espírito metamoderno de unir o sublime e o autocomentário numa mesma experiência.

https://www.youtube.com/watch?v=DLsvKMpSLCE

Arte Protocolar (Protocol Art)

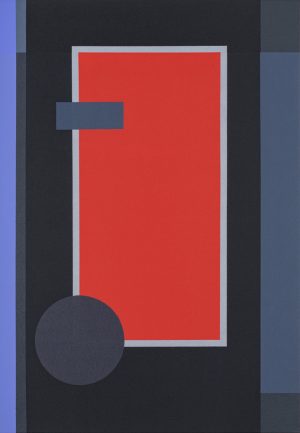

A arte protocolar nasce no ecossistema da Web3, onde blockchain, contratos inteligentes e sistemas descentralizados deixam de ser meros suportes para se tornarem parte da própria obra. Nesse contexto, o “protocolo” — conjunto de regras codificadas que define como algo funciona — é elevado a status de linguagem artística, determinando não só a estética, mas também a lógica de circulação e propriedade.

Ao contrário das artes digitais tradicionais, em que a obra é apenas armazenada ou registrada online, aqui o protocolo é o núcleo criativo. Ele pode definir, por exemplo, que uma obra se modifique automaticamente com base em dados externos, que sua propriedade seja compartilhada por uma comunidade ou que a imagem se fragmente em múltiplos tokens que só revelam sentido quando reunidos.

Essa abordagem desloca o papel do artista: mais do que criador de formas visuais, ele se torna designer de ecossistemas e arquiteturas de interação. O valor simbólico da obra está tanto no código que a rege quanto na experiência que proporciona, levantando questões sobre autoria, colecionismo e as novas formas de economia cultural.

Um exemplo marcante é o projeto Autoglyphs (2019), criado pelo coletivo Larva Labs. Trata-se de uma série de obras geradas inteiramente on-chain — o código que as produz está gravado permanentemente na blockchain, sem depender de arquivos externos. Cada peça é única, autossuficiente e aberta à consulta pública, transformando a própria lógica do registro digital em um gesto estético.

Pintura Turva e Fragmentada

Em um mundo saturado por imagens nítidas e polidas, a pintura turva e fragmentada se apresenta como uma recusa deliberada à clareza. Ao desfocar contornos, quebrar composições e deixar zonas de ambiguidade, esses trabalhos instauram uma pausa no fluxo visual acelerado, convidando o olhar a desacelerar e a habitar o incerto.

Essa tendência dialoga com a lógica dos sonhos e da memória, onde as imagens raramente são lineares ou completas. O borrão, a sobreposição e a interrupção formal não são “defeitos” a corrigir, mas recursos que instauram atmosferas emocionais e narrativas fragmentadas, resistindo à estética hiperdefinida das telas digitais.

Além de um gesto estético, essa escolha carrega uma dimensão política: questiona a demanda por transparência e eficiência visual, tão presente na cultura de consumo rápido de imagens, e propõe um retorno à experiência lenta, interpretativa e subjetiva.

Um exemplo notável é o trabalho da pintora britânica Caroline Walker, cujas obras capturam cenas domésticas e urbanas a partir de janelas, reflexos e véus de luz. A nitidez parcial e os enquadramentos fragmentados criam uma sensação de voyeurismo contemplativo, onde o espectador é convidado a reconstruir mentalmente o que vê, completando as lacunas deixadas pela artista.

Arte Sustentável

A arte sustentável não se limita ao uso de materiais ecológicos; ela repensa todo o ciclo de vida da obra — da extração de recursos à sua circulação e descarte. Nessa perspectiva, o artista atua como um agente ecológico, consciente de que cada escolha estética carrega implicações ambientais e sociais.

O movimento dialoga com heranças do minimalismo e da “desmaterialização” da arte conceitual dos anos 1960 e 1970, mas com um foco renovado na urgência climática. Isso significa adotar práticas como a reutilização de resíduos, a incorporação de elementos naturais, a produção em pequena escala e a priorização de processos que não gerem poluição ou dependam de cadeias extrativistas predatórias.

Mais do que estética, trata-se de uma ética que integra arte, ativismo e ciência. As obras podem funcionar como instrumentos de conscientização, plataformas de debate ou até mesmo como habitats para outras formas de vida, dissolvendo as fronteiras entre objeto artístico e intervenção ecológica.

Um exemplo emblemático é o projeto “Ice Watch” (2014–2018), do artista dinamarquês Olafur Eliasson, que transportou blocos de gelo da Groenlândia para praças públicas em cidades como Copenhague, Paris e Londres. Ao permitir que o gelo derretesse diante dos transeuntes, a instalação transformou o fenômeno distante do degelo polar numa experiência sensorial e urgente, conectando estética e ação ambiental.

Arte Indígena em Ascensão

O reconhecimento da arte indígena no circuito contemporâneo internacional não é apenas uma tendência estética, mas também um movimento político e cultural. Ele rompe com décadas de marginalização, nas quais essas produções eram vistas como “artesanato” ou “etnografia” e não como arte em pleno sentido. Hoje, curadores, museus e bienais começam a reconhecer a complexidade conceitual, a sofisticação técnica e a potência simbólica dessas obras.

Esse avanço tem sido impulsionado por eventos de grande visibilidade, como a Bienal de Veneza de 2024, que ampliou significativamente a presença de artistas indígenas, e por políticas institucionais que buscam reparar a exclusão histórica. Ao entrar no espaço da arte contemporânea, a produção indígena questiona noções de autoria, território, tempo e memória, integrando narrativas ancestrais a linguagens experimentais.

Mais do que uma inclusão formal, essa ascensão reposiciona o papel das culturas originárias como protagonistas de debates urgentes sobre ecologia, direitos coletivos e decolonialidade. É uma arte que, mesmo quando dialoga com tecnologias digitais, mantém vínculos com rituais, cosmologias e formas de conhecimento comunitário.

Um exemplo expressivo é o trabalho da artista maia-quiché Regina José Galindo, que, embora transite pela performance e pela instalação, mantém em sua obra um diálogo profundo com questões de território, violência e memória coletiva. Em Quiebrantahuesos (2022), Galindo usa o próprio corpo como metáfora de resistência e denúncia, evocando a força de narrativas ancestrais em contextos contemporâneos de opressão.

A paisagem da arte contemporânea, cada vez mais fragmentada e interconectada, encontra nesses seis movimentos um mapa provisório — não para fixar fronteiras, mas para mostrar onde elas estão sendo desfeitas. Da fusão entre ciência e estética na arte híbrida ao diálogo entre tradição e tecnologia na arte indígena em ascensão, o que se vê é uma abertura radical para formas de criação que atravessam disciplinas, temporalidades e geografias.

Essas correntes não apenas refletem o espírito de um tempo marcado por crises ambientais, tensões políticas e revoluções tecnológicas, mas também oferecem novas ferramentas para imaginar futuros possíveis. São práticas que se recusam a ser neutras: questionam, provocam, cuidam e, acima de tudo, propõem outras maneiras de estar no mundo.

Para o público e para os artistas, acompanhar esses movimentos é mais do que um exercício de atualização; é uma oportunidade de se engajar com formas de pensar e sentir que podem redefinir a própria ideia de arte nas próximas décadas. Afinal, como mostram essas experiências, o canvas já não basta — é preciso habitar o espaço onde linguagem, matéria e memória se encontram para inventar novos horizontes.