Como Detectar Falsificações em Obras de Arte: Conheça os Melhores Métodos Científicos

A falsificação de obras de arte representa uma ameaça significativa ao patrimônio cultural global e ao mercado artístico internacional, movimentando bilhões de dólares anualmente em peças de origem duvidosa. Diante dessa realidade, métodos tradicionais de autenticação baseados unicamente na análise estilística e na expertise de curadores tornaram-se insuficientes para conter a sofisticação crescente das falsificações contemporâneas.

Nesse contexto, a aplicação de técnicas científicas – como espectrometria de massa, reflectografia infravermelha, microscopia e radiografia por raios-X – tem se consolidado como uma abordagem indispensável na investigação de autenticidade. Esses recursos analíticos permitem detectar elementos anacrônicos em pigmentos, padrões de craquelê incompatíveis, desenhos subjacentes ausentes ou incoerentes, além de identificar o reaproveitamento indevido de telas antigas, frequentemente empregado por falsificadores (Ragai, 2015; Miliani et al., 2010).

Apesar do poder dessas ferramentas tecnológicas, é consenso na literatura que nenhuma delas, isoladamente, é capaz de provar com absoluta certeza a autenticidade de uma obra. Como afirmam Klein (2008) e Marques & Miguel (2017), os métodos científicos são mais eficazes em negar a autenticidade do que em confirmá-la, sendo fundamentais na exclusão de possibilidades, mas não na confirmação categórica. Isso se deve tanto à possibilidade de falsificadores acompanharem os avanços científicos quanto à complexidade histórica e material de muitas obras legítimas, que podem apresentar modificações ao longo do tempo.

Assim, a detecção de falsificações deve ser conduzida de forma multidisciplinar, integrando ciência de materiais, pesquisa de proveniência e análise historiográfica – uma tríade que, quando bem articulada, oferece as melhores condições para proteger a integridade da arte autêntica

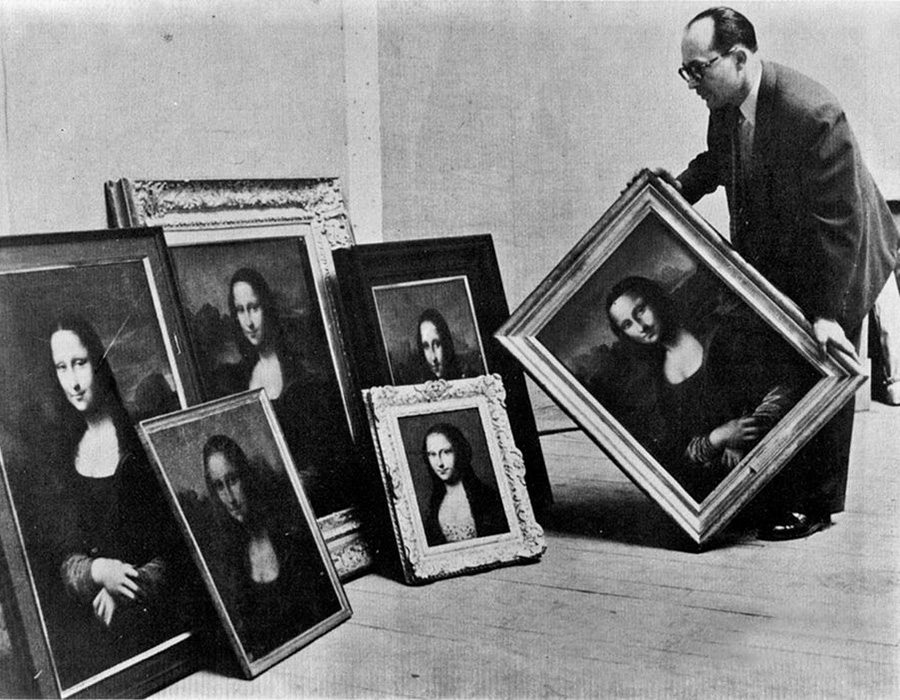

2. Pesquisa de Proveniência

A pesquisa de proveniência desempenha um papel central na autenticação de obras de arte, funcionando como uma linha do tempo documental que traça a posse de um objeto desde sua criação até o presente. De acordo com Simpson (2009), a reconstrução do histórico de propriedade pode fornecer evidências cruciais sobre a legitimidade de uma peça, especialmente quando acompanhada de registros contemporâneos como catálogos de exposições, notas de leilões, recibos e correspondências. Quando bem documentada, a proveniência pode confirmar a circulação contínua da obra por coleções respeitáveis, além de contextualizá-la dentro da produção do artista. Como apontado por Roussel (2015), a pesquisa de proveniência não apenas contribui para a autenticação, mas também fortalece o valor cultural e financeiro da obra no mercado.

Obras em Destaque

Entretanto, apesar de sua importância, a proveniência raramente é linear ou completa. Lacunas documentais, negociações informais e registros intencionalmente omitidos representam desafios recorrentes. Segundo Mazurek (2018), obras comercializadas durante períodos de guerra, em mercados paralelos ou provenientes de espólios não inventariados muitas vezes possuem trechos de sua história perdidos ou distorcidos. Além disso, forjadores experientes podem criar documentos falsificados que simulam uma trajetória legítima, dificultando a verificação dos dados. Por isso, a análise crítica da documentação é essencial e deve ser acompanhada por investigações paralelas, como exames estilísticos e científicos, reforçando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no processo de autenticação.

3. Microscopia e Análise de Craquelê

A microscopia óptica, particularmente em sua variante estereoscópica, é amplamente utilizada na análise de camadas pictóricas e na detecção de intervenções posteriores em obras de arte. Essa técnica permite uma visualização tridimensional da superfície pintada, revelando detalhes da estratigrafia, da aplicação dos pigmentos e das eventuais alterações realizadas ao longo do tempo.

Como destacam Eastaugh et al. (2008), o uso do microscópio pode identificar vestígios de pigmentos incompatíveis com a paleta original de um artista ou camadas adicionadas em períodos muito posteriores à data presumida da obra. Um exemplo recorrente é a detecção de assinaturas falsas inseridas em pinturas antigas, cuja tinta e estilo de aplicação podem ser claramente distinguidos, sob aumento, da composição original.

Outro aspecto essencial da análise microscópica é o estudo do craquelê – o conjunto de fissuras naturais que se formam com o envelhecimento da pintura e do suporte. O craquelê funciona como uma “impressão digital” da obra, variando conforme o tipo de verniz, a técnica empregada, o clima, o período e até a escola artística a que pertence. De acordo com Barone et al. (2013), padrões de craquelê italianos do século XVI são nitidamente diferentes daqueles observados em obras holandesas do século XVII, o que permite comparações estilísticas e cronológicas robustas. Além disso, forjadores têm dificuldade em replicar de forma convincente essas fissuras naturais, tornando o craquelê uma das evidências mais difíceis de falsificar.

4. Espectrometria de Massa

A espectrometria de massa é uma técnica analítica de alta precisão utilizada para identificar a composição química de pigmentos e materiais aglutinantes presentes em obras de arte. Ao medir a razão massa-carga dos íons presentes em uma amostra microscópica, essa técnica permite detectar com exatidão os elementos e compostos utilizados na formulação das tintas. Conforme destacado por Mazurek et al. (2010), essa abordagem é especialmente valiosa na análise de microamostras retiradas de pinturas históricas, já que requer quantidades ínfimas de material e pode ser conduzida de forma relativamente não invasiva. A espectrometria de massa é frequentemente combinada com cromatografia gasosa ou líquida para ampliar sua capacidade de separação e detecção de componentes orgânicos complexos, como resinas naturais e ligantes proteicos.

Um dos maiores trunfos da espectrometria está na sua capacidade de identificar substâncias anacrônicas – materiais cuja origem ou data de fabricação é incompatível com a época atribuída à obra. Pigmentos industriais sintetizados a partir do século XIX, como o azul da Prússia ou o branco de titânio, podem ser encontrados em obras supostamente criadas em períodos anteriores, fornecendo uma evidência objetiva de falsificação. Um caso notório é o de obras atribuídas a mestres renascentistas que continham pigmentos como ftalocianina azul, cuja produção só começou na década de 1930 (Watrous et al., 2012). Tais descobertas, confirmadas por espectros característicos, desmascararam não apenas peças isoladas, mas coleções inteiras, revelando a importância da espectrometria de massa como ferramenta crítica na investigação da autenticidade artística.

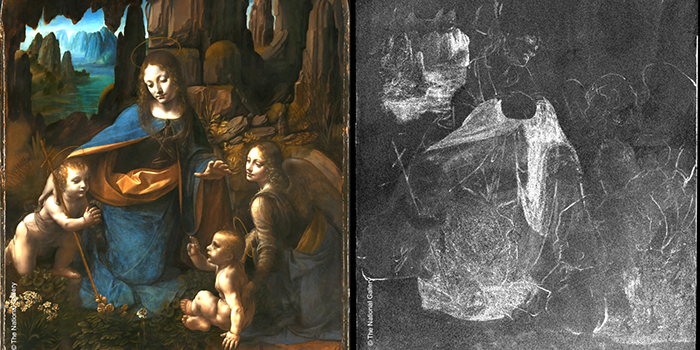

5. Radiografia por Raios-X

A radiografia por raios-X é uma técnica amplamente utilizada na investigação de obras de arte, pois permite visualizar estruturas internas não visíveis a olho nu, como camadas de tinta subjacentes, alterações compositivas e até elementos do suporte, como pregos ou reforços na tela. Sua principal vantagem é a capacidade de penetrar nas diferentes camadas da obra sem danificá-la, revelando imagens ocultas ou pentimenti (mudanças realizadas pelo próprio artista durante o processo criativo). Contudo, como apontam Cotte et al. (2007), essa mesma capacidade pode expor práticas fraudulentas, como o reaproveitamento de telas antigas por falsificadores modernos, que pintam sobre obras menos valiosas para simular a aparência de antiguidade autêntica.

Embora o reaproveitamento de suportes não seja, por si só, um indicativo de falsificação — muitos artistas históricos também reutilizavam telas por razões econômicas ou técnicas —, a análise contextual do conteúdo subjacente é determinante. Quando a radiografia revela, por exemplo, que sob uma pintura atribuída ao século XVII há uma composição claramente datável do século XIX, estabelece-se uma forte evidência de fraude. Um caso emblemático documentado por Van der Snickt et al. (2016) envolveu uma obra atribuída a Vermeer, cuja radiografia revelou, sob a superfície, traços pictóricos modernos incompatíveis com a paleta e o estilo do século XVII. Esses achados demonstram como a radiografia por raios-X, quando aliada a estudos histórico-artísticos, torna-se uma ferramenta fundamental na detecção de falsificações.

6. Reflectografia por Infravermelho

A reflectografia por infravermelho (IRR) é uma técnica de imageamento não invasiva que permite a visualização de desenhos subjacentes, também conhecidos como underdrawings, realizados pelo artista como preparação para a pintura final. Ao utilizar radiação infravermelha — que penetra as camadas superficiais de tinta até alcançar os materiais de desenho abaixo — essa técnica revela traços ocultos que não são perceptíveis a olho nu. Segundo Dyer, Verri e Cupitt (2013), a IRR é especialmente útil para identificar o processo criativo do artista, incluindo ajustes de composição e traçados iniciais, funcionando como uma janela para a prática ateliê de diferentes épocas. A ausência desses esboços em obras de pintores conhecidos por seu uso consistente de desenhos preparatórios pode indicar uma tentativa de imitação por parte de falsificadores.

Além de evidenciar a ausência, a IRR também pode revelar esboços incompatíveis com o estilo, a técnica ou os materiais característicos de determinado artista. Por exemplo, um desenho subjacente muito esquemático ou com proporções modernas sob uma obra atribuída ao Renascimento pode sugerir a falsificação. Conforme destacam Liang et al. (2005), a comparação de underdrawings com arquivos de obras reconhecidas é fundamental para a análise, uma vez que muitos mestres possuíam padrões distintos de construção pictórica — como a aplicação de grelhas, marcações anatômicas ou blocos tonais — que podem ser documentados e confrontados com novas descobertas. Assim, a reflectografia por infravermelho torna-se uma ferramenta essencial tanto na autenticação quanto no estudo técnico de obras de arte históricas..

7. Limitações e Considerações Éticas

Embora os métodos científicos representem um avanço significativo na detecção de falsificações artísticas, é amplamente reconhecido na literatura que eles são mais eficazes para refutar a autenticidade de uma obra do que para confirmá-la de forma definitiva. Isso se deve a diversos fatores, incluindo a possibilidade de falsificadores altamente qualificados anteciparem os testes científicos e utilizarem materiais compatíveis com os períodos históricos que desejam imitar. Segundo Klein (2008), a ciência aplicada à arte funciona como um filtro negativo: pode indicar com clareza que uma obra não pode ser de determinado período ou autor, mas raramente é suficiente para provar positivamente que ela é autêntica. Essa limitação reforça a importância da integração entre análises científicas, pesquisa historiográfica e avaliação estilística por especialistas humanos.

Além disso, a utilização de métodos científicos na autenticação de obras de arte levanta importantes questões éticas. Interpretações equivocadas dos resultados — seja por má formação técnica ou por interesse econômico — podem levar à desvalorização indevida de obras legítimas ou, inversamente, à validação inadvertida de falsificações. Como aponta Phelan (2014), o impacto da declaração pública de que uma obra é falsa pode ser devastador não apenas para colecionadores e instituições, mas também para a reputação de estudiosos envolvidos no processo. Por isso, é fundamental que as análises técnicas sejam acompanhadas de transparência metodológica, validação cruzada por especialistas independentes e sensibilidade na comunicação dos resultados, principalmente quando envolvem obras de alta visibilidade ou pertencentes a acervos públicos..

8. Uma Abordagem Integrativa

Diante das limitações inerentes a qualquer abordagem isolada, diversos estudos propõem uma abordagem integrativa que combine análise científica, investigação documental e estudo historiográfico como estratégia mais robusta para a autenticação de obras de arte. Essa tríade permite que os dados obtidos em laboratório sejam contextualizados dentro da história material e simbólica da obra. Como apontam Coccato et al. (2017), a convergência entre espectros químicos, padrões de craquelê, proveniência documentada e características estilísticas pode fornecer um quadro muito mais confiável do que qualquer evidência isolada. Ao tratar a obra como um objeto multidimensional — com componentes físicos, históricos e sociais — a análise torna-se mais precisa e menos vulnerável a erros de interpretação.

Essa integração exige uma colaboração interdisciplinar contínua entre cientistas de materiais, conservadores, historiadores da arte e até especialistas em direito e ética do patrimônio. Segundo Johnson et al. (2021), um protocolo ideal para investigação de obras suspeitas começa com a pesquisa de proveniência e análise visual estilística, seguida por exames técnicos não invasivos (como microscopia e reflectografia), e, quando necessário, testes laboratoriais mais avançados (como espectrometria ou análise isotópica). Todas essas etapas devem ser documentadas com rigor e interpretadas em conjunto, preferencialmente por equipes independentes e complementares. Assim, estabelece-se uma prática investigativa mais transparente, eficiente e confiável — essencial para lidar com um mercado cada vez mais sofisticado e com falsificações cada vez mais elaboradas.

9. Perspectivas Futuras

As perspectivas futuras na autenticação de obras de arte apontam para um cenário cada vez mais tecnológico, no qual ferramentas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina ganham protagonismo. Algoritmos treinados com grandes bases de dados visuais estão sendo desenvolvidos para reconhecer padrões estilísticos sutis, pinceladas e composições características de artistas específicos, oferecendo uma nova camada de análise independente e escalável. Segundo Elgammal et al. (2018), redes neurais convolucionais (CNNs) já demonstram capacidade de classificar corretamente obras de artistas com altíssima precisão, inclusive detectando anomalias em trabalhos atribuídos de forma duvidosa. Embora não substituam a avaliação humana, esses sistemas podem atuar como ferramentas de triagem, identificando inconsistências que justificam análises mais aprofundadas.

Paralelamente, avanços em técnicas não-invasivas, como o imageamento hiperespectral e a fluorescência de raios-X por varredura macro (MA-XRF), têm ampliado significativamente a capacidade de análise sem danificar as obras. Essas tecnologias permitem mapear a composição química e estrutural da pintura em alta resolução, revelando informações ocultas em múltiplas camadas. Outra inovação emergente é o uso de tecnologia blockchain no registro digital de proveniência, com potencial para criar cadeias de custódia imutáveis e transparentes para obras novas e históricas. De acordo com Shang et al. (2020), a aplicação de blockchain à arte pode minimizar fraudes documentais e facilitar a verificação de autenticidade em mercados secundários. Em conjunto, essas inovações prometem transformar a forma como avaliamos, protegemos e comercializamos o patrimônio artístico global.

Referências Bibliográficas

- Barone, S., Paolillo, A., & Caggiano, A. (2013). Crack patterns in historical paintings: A scientific approach to authenticity. Journal of Cultural Heritage, 14(6), 499–504. https://doi.org/10.1016/j.culher.2012.11.008

- Coccato, A., Jehlička, J., & Moens, L. (2017). Raman spectroscopy for the investigation of art and archaeological materials: Latest developments and advances. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(21), 5855–5870. https://doi.org/10.1007/s00216-017-0571-2

- Cotte, P., et al. (2007). X-ray and multispectral imaging for the study of old master paintings: The Mona Lisa project. Applied Physics A, 89(4), 841–848. https://doi.org/10.1007/s00339-007-4139-6

- Dyer, J., Verri, G., & Cupitt, J. (2013). Multispectral imaging in reflectography: Evaluating and optimizing image contrast for the study of underdrawings. Applied Physics A, 111(1), 1–9. https://doi.org/10.1007/s00339-012-7442-6

- Eastaugh, N., Walsh, V., Chaplin, T., & Siddall, R. (2008). Pigment Compendium: A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments. Routledge.

- Elgammal, A., Liu, B., Elhoseiny, M., & Mazzone, M. (2018). CAN: Creative Adversarial Networks, Generating “Art” by Learning About Styles and Deviating from Style Norms. In Proceedings of the International Conference on Computational Creativity (ICCC). https://arxiv.org/abs/1706.07068

- Johnson, D. R., Smith, A. T., & Courtauld Institute. (2021). Interdisciplinary Methodologies in Art Authentication. Journal of Conservation and Museum Studies, 19(1), 1–14. https://doi.org/10.5334/jcms.195

- Klein, M. E. (2008). Science and the Authenticity of Art. Materials Research Society Bulletin, 33(5), 460–465. https://doi.org/10.1557/mrs2008.95

- Liang, H., Saunders, D., & Cupitt, J. (2005). A new multispectral imaging system for examining paintings. Journal of Imaging Science and Technology, 49(6), 551–562. https://doi.org/10.2352/J.ImagingSci.Technol.2005.49.6.551

- Mazurek, J., Schilling, M., & Khanjian, H. (2010). Analytical techniques for the study of historical pigments and binders. Studies in Conservation, 55(2), 68–80. https://doi.org/10.1179/sic.2010.55.2.68

- Phelan, M. (2014). The Ethics of Art Authentication. Journal of Cultural Economics, 38(3), 201–214. https://doi.org/10.1007/s10824-013-9203-7

- Ragai, J. (2015). The Scientist and the Forger: Probing a Turbulent Art World. Imperial College Press.

- Roussel, C. (2015). The Provenance Dilemma: Ethics and Evidence in Art Authentication. Art Antiquity and Law.

- Shang, W., Wang, X., & Li, H. (2020). Blockchain-Based Provenance for Cultural Heritage: Challenges and Opportunities. Journal on Computing and Cultural Heritage, 13(4), 1–20. https://doi.org/10.1145/3404433

- Simpson, E. (2009). Provenance Research in Art and Antiques. Routledge.

- Van der Snickt, G., et al. (2016). Unveiling hidden layers in paintings using macro X-ray fluorescence scanning (MA-XRF). Heritage Science, 4(1), 6. https://doi.org/10.1186/s40494-016-0084-6

- Watrous, J. D., et al. (2012). Mass Spectrometry in Art Conservation: Untangling Mixtures in Ancient Pigments. Analytical Chemistry, 84(19), 8575–8580. https://doi.org/10.1021/ac3013262.